|

Уважаемые клиенты, с 01.01.2024г. мы прекращаем принимать инструменты BOSCH в платный ремонт

Типы изделий:

|

Диагностика и анализ неисправностей:

|

Коды ошибок теплогенераторов (расшифровка) Развернуть ▼

|

Расшифровка кодов ошибок теплогенераторов ECO, ECOTERM, ASILAK.

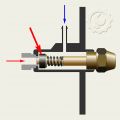

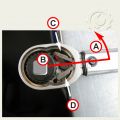

ECO (Рис.1)

-- E01 – ПЕРЕГРЕВ

Сработала термозащита

-- Е02 - Обнаружено пламя в камере сгорания, хотя розжиг не производился / неисправен

фотоэлемент

-- Е03 - Нет воспламенения в камере сгорания: все 3 попытки розжига неудачны.

Возможные причины: недостаток топлива, забита форсунка, фильтр или шланг засорены,

низкое давление, не работает блок розжига (вышел из строя трансформатор,

повреждены провода или электроды), очень высокая влажность, не работает

электродвигатель

-- Е04 - Неисправен датчик температуры

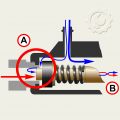

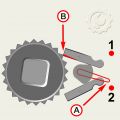

ECOTERM газовые (Рис.2)

-- Е0 - Электрод (ионизационный датчик)обнаружения воспламенения подключен неправильно.

Неправильная полярность при подключении электрода обнаружения воспламенения.

Недостаточное количество газа в газовом баллоне.

Засорение сопла, электромагнитного клапана или медной трубки, препятствующее потоку

газа.

-- Е1 - ПЕРЕГРЕВ

Недостаточное количество газа в газовом баллоне.

Задняя решетка закрыта или расположена слишком близко к стене.

Срабатывание защиты от перегрева из-за высокой температуры в помещении.

-- Е2 - Неисправен датчик температуры

-- Е3 - Срабатывание защиты от низкого напряжения (ниже 176 В)

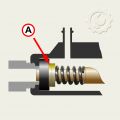

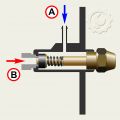

ECOTERM дизельные (Рис.3)

-- Е1 - НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ВЕНТИЛЯТОР

Электропитание неисправно.

Электродвигатель неисправен (повреждена обмотка) или заблокирован ротор

(неисправны подшипники).

Вентилятор заблокирован (что-то попало под крыльчатку вентилятора).

Соединения выключателя ослаблены или неисправны (подгорели).

Заблокирован или неисправен топливный насос.

-- Е1 - ВЕНТИЛЯТОР ВКЛЮЧАЕТСЯ, НО СРАБАТЫВАЕТ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ

Поток дизельного топлива слабый или отсутствует.

Засорена топливная магистраль.

Сопло засорено или неисправно (механические повреждения).

Фотоэлемент загрязнен или неисправен.

Забита камера сгорания (большое количество нагара) или заблокировано входное

отверстие пушки.

Факел дизельного топлива после горелки не зажигается (плохой распыл).

Дизельное топливо плохого качества (наличие примеси или мусора).

-- Е1 - ОТКЛЮЧАЕТСЯ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ, СРЫВАЕТСЯ ПЛАМЯ

Сорвалось пламя. Для сброса, переведите выключатель питания в положение «0»,

а затем в положение «1».

Нестабильное сгорание топлива, недостаточный поток воздуха.

Сработал датчик перегрева.

-- Е2 - НЕИСПРАВЕН ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ

Датчик температуры неисправен, либо нарушено электрическое соединение (плохой

контакт, повреждена проводка)

-- LC - НЕУДАЧНЫЕ 3 ПОПЫТКИ ПОДЖИГА

Включите и выключите пушку 3 раза в течение 10 секунд

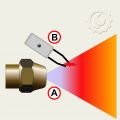

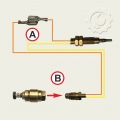

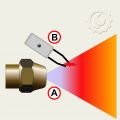

ASILAK (Рис.4)

-- Е1 - ОТКЛЮЧАЕТСЯ ПОСЛЕ НЕПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Неправильно выставлено давление

Загрязнен входной/выходной патрубок или воздушный фильтр (поролон)

Загрязнен топливный фильтр

Загрязнена форсунка

Загрязнена линза фотоэлемента

Неправильная установка фотоэлемента (не видит пламя)

Повреждение фотоэлемента

Плохое соединение между основной платой и фотоэлементом (плохой контакт, повреждена

проводка)

-- Е2 - НЕИСПРАВЕН ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ

Неисправен датчик или отсутствует соединение по электроцепи (плохой контакт,

повреждена проводка)

"_ _" - ПЕРЕГРЕВ

Термодатчик перегрелся из-за плохой продувки (неисправна крыльчатка вентилятора,

заблокирован подвод воздуха, например из-за близкого расположения пушки у стены)

Перегорел предохранитель на плате (PCB)

Плохое соединение термодатчика с платой (PCB)

Открыть в новой вкладке

ЛОГО  Рис. 1  Рис. 2  Рис.3  Рис. 4

|

|

Статор, подключение DB-1305 Развернуть ▼

|

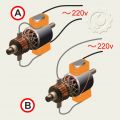

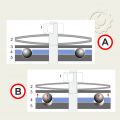

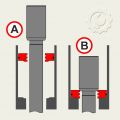

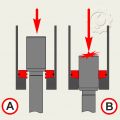

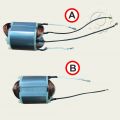

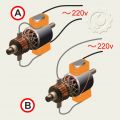

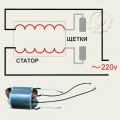

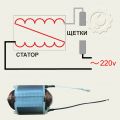

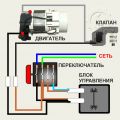

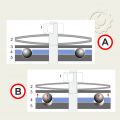

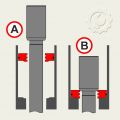

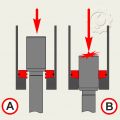

Статор к сверлильному станку WORTEX DB-1305 сейчас имеет два варианта исполнения. Ранее поставлялись статора с четырьмя выводами (Рис.1_А). Позже производитель стал предлагать статора с двумя выводами (Рис.1_В). Оба варианта статоров проходят по одному артикулу (JFDP40-5-61) Подключение статора с четырьмя выводами такое: два белых провода идут на щетки, а два черных через выключатель на питание 220v (Рис.2_А). Двухпроводной вариант статора подключается следующим образом. Белый провод подключается к щетке, черный к сети питания 220v (Рис.2_В).

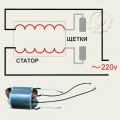

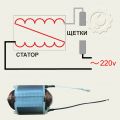

Схематическое обозначение подключения статора с четырьмя выводами на Рис.3, с двумя на Рис.4. Открыть в новой вкладке

ЛОГО  Рис. 1  Рис. 2  Рис. 3  Рис. 4

|

|

Схемы HPW-1825RSE Развернуть ▼

|

Схема подключения электрических цепей очистителей высокого давления ЕСО серии HPW. Открыть в новой вкладке

ЛОГО  HPW-1825 RSE

|

|

Предохранительная муфта, срабатывает при легкой нагрузке (шуруповерты) Развернуть ▼

|

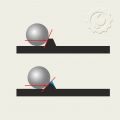

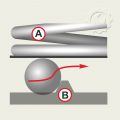

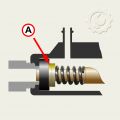

Нередки случаи обращения в СЦ с претензией на некорректное срабатывание трещотки: "проскакивает", "рано срабатывает", "не затягивается винт, шуруп, трещотка не держит усилие затяжки". Все эти претензии относятся к износу зубьев одного узла - опорной шайбы ограничительной муфты (Рис.1).

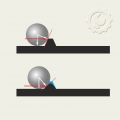

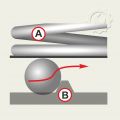

Механизм простой. Пружина (Рис.2_А) прижимает через шайбу шарик к опорной муфте (Рис.2_В). При вращении шпинделя шуруповерта шарик упирается в зуб опорной шайбы, обеспечивая некоторое сопротивление свободному проворачиванию шпинделя. При превышении некоторой нагрузки пружина сжимается и по наклонной плоскости зуба пропускает шарик дальше к следующему зубу. Чем сильнее усилие пружины, тем сильнее сопротивление к проворачиванию шпинделя. Так регулируется степень затяжки шурупов и винтов.

При каждом срабатывании трещотки происходит микро удар шарика по зубу опорной шайбы (Рис.3_GIF). В результате появляется выработанное углубление на зубьях шайбы (Рис.4).И чем больше эта выработка, тем легче в дальнейшем шарику преодолевать препятствие. Шарик упирается не в острую грань зуба (Рис.5_1, синяя линия), а двигается по накатанной траектории (Рис.5_2, красная линия). Угол сопротивления качению становится меньше (Рис.6).

Из всего выше сказанного делаем вывод. Срабатывание трещотки это сигнал к тому, что процесс закручивания закончен и "трещать" дальше нет смысла. Чем меньше с этом режиме работает шуруповерт, тем больший срок службы будет у этого узла. Недопустимо использовать трещотку шуруповерта как ударный механизм. Для этого есть другой инструмент.

Вывод: Ограничительная муфта это расходный материал. Износ фиксирующих зубцов опорной шайбы ограничительной муфты является результатом интенсивной эксплуатации инструмента и гарантией не является. Открыть в новой вкладке

ЛОГО  Рис. 1  Рис. 2  Рис. 3_GIF  Рис. 4  Рис. 5  Рис. 6

|

|

Предохранительная муфта, срабатывает при легкой нагрузке (перфораторы) Развернуть ▼

|

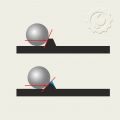

Заявление клиента на неисправность: «При незначительной нагрузке слышен характерный треск и не вращается оснастка».

Причиной таких жалоб является срабатывание предохранительных узлов, которые предназначены для фиксирования оснастки с редукторным механизмом. Предохранительные механизмы, в таких устройствах как перфоратор, шуруповерт и им подобные, предназначены для безопасности оператора. Иногда перфоратор может заклинить в пробиваемом отверстии. Это состояние чревато поломкой насадки, самого перфоратора или нанесением травмы рабочему вследствие резкого рывка инструмента, возникающего при мгновенной остановке бура. Для этого перфораторы снабжены предохранительной муфтой, которая служит для остановки вращения патрона при заклинивании инструмента в отверстии. Надо понимать, что это случай аварийный и частое срабатывание весьма не желательно. И вот почему.

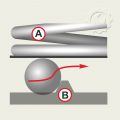

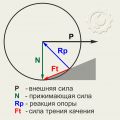

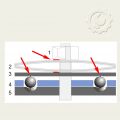

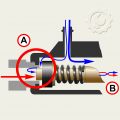

Работа предохранительной муфты видна на Рис.1, где А1-прижимная гайка, А2-прижимной механизм, А3-опорная шайба, прижимающая шарики, А4-сепаратор с шариками, А5-шестерня с углублениями под шарики. Роль прижимного механизма на рисунке выполняют пружинные тарельчатые шайбы. Иногда в конструкции может быть использована витая пружина. В качестве блокирующего элемента могут быть шарики, ролики или две сопряженные детали с трапецевидными выступами, которые входят в зацепление между собой.

Рис.2 - под воздействием внешней силы шарик упирается в препятствие (Рис.2_В). Механизм заблокирован и редуктор вращает оснастку. Как только оснастка застрянет в материале при вращающемся редукторе, нагрузка на шарик возрастет и при превышении какого-то значения пружина (Рис.2_А) будет не в состоянии удерживать шарик в заблокированном положении, она сожмется. Шарик при этом перепрыгнет через препятствие (Рис.2_красная стрелка). Наглядно это можно увидеть на Рис.3_GIF. В результате таких перескакиваний, шарик ударяется о препятствие, вызывая срабатывание прилегающих поверхностей. Появляются зазоры (Рис.4_отмечены красным), усиливающие люфты в механизме. При появлении люфтов дальше процесс разрушения будет происходить лавинообразно, т.к. в зазорах появится дополнительный ударный момент. Рис.5- выработка на шестерне, между углублениями под шарики образовалась "дорожка"; Рис.6- "дорожка на опорной шайбе".

Даже незначительные повреждения граней в сопряженных узлах, в данных механизмах, НЕ ДОПУСТИМЫ (!), от слова "совсем". На Рис.7 блокировочный узел в стволе инструмента WORTEX RH-3239. Он не относится к предохранительной муфте, но и тут все грани зацепления должны быть просто идеальными. Грани отмечены красными стрелками.

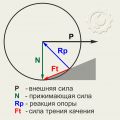

Чуть подробнее о причине такого требования к этим узлам (для терпеливых и желающих подробно разобраться). Под шариками образуется, пусть и незначительная на первый взгляд, выработка (Рис.8). Для примера деталь от шуруповерта (Рис.9) с подобной "дорожкой". На Рис.10 красная стрелка- внешняя сила, приложенная к шарику и заставляющая его двигаться слева на право (по схеме). Белыми стрелками, вертикальная- прижимающая сила, это действие пружины на шарик и наклонная- противодействующая реакция опоры. Между этими стрелками образуется некий угол. На нижней схеме угол меньше, т.к. точка опоры стала ниже из-за выработки грани.

Рис.11- схема из которой понятно все выше сказанное. От угла между вектором прижимающей силы (N) и обратным вектором реакции опоры (Rp) есть вектор (Ft) обратный внешней силе (P). Этот вектор называется сила трения качения. Он и препятствует перемещению шарика. И чем эта сила больше, тем больше шансов удержать шарик на месте. Конструктивным решением эта сила имеет определенное значение и малейшее отклонение от этих расчетов неминуемо обернется выше описанными проблемами. Открыть в новой вкладке

ЛОГО  Рис. 1  Рис. 2  Рис. 3  Рис. 4  Рис. 5  Рис. 6  Рис. 7  Рис. 8  Рис. 9  Рис. 10  Рис. 11

|

|

Редуктор. Треск в редукторе, отсутствует вращение (шуруповерт) Развернуть ▼

|

На шуруповёрте имеется шкала, с помощью которой можно регулировать непосредственную силу вращения. Поворачивая регулятор, вы выбираете нужный вам режим. Этим же регулятором можно выбрать режим сверления.

Есть несколько правил, которые позволяют значительно продлить срок службы устройства.

1.Избегать сверления шуруповертом твёрдые, бетонные и каменные поверхности, прилагая чрезмерное усилие (для этого есть другие устройства)

2.Не переключать регулятор во время работы шуруповерта

3.После переключения скорости необходимо убедиться что шестерни-сателлиты зашли плотно в зацепление, включив шуруповерт без нагрузки.

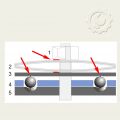

Частым повреждением является износ блокировочных зубьев на подвижной шестерне переключения скоростей. На рис.1 пример такого повреждения. При не полностью включенном переключателе (спешка, неаккуратность, невнимательность) происходит проскальзывание зубьев. При неоднократном проскальзывании получается износ зубьев шестерни (Рис.2) - редуктор разрезан для наглядности. В дальнейшем, даже при незначительной нагрузке, редуктор начинает трещать и устройство становится не пригодным для эксплуатации.

Такие повреждения носят эксплуатационный характер и являются результатом либо неаккуратного, либо интенсивного использования инструмента и гарантийным случаем не являются.

В пластиковом исполнении блокировочных зубьев, повреждение происходит на ответной части (Рис.3). Открыть в новой вкладке

ЛОГО  Рис. 1  Рис. 2  Рис. 3

|

|

Укладка проводов статора, выключателя (WORTEX BD-2030) Развернуть ▼

|

При сборке шуруповертов часто возникают проблемы с функционированием выключателя. После сборки выключатель то не нажимается, то заедает в каком-нибудь положении. Вся проблема в неправильной укладке проводов, проходящих под выключателем. Неправильно уложенные провода смещают выключатель в сторону, в результате получается притирание клавиши выключателя о корпус. Это касается многих моделей шуруповертов. В некоторых моделях конструкторское решение более удачное, в каких-то приходится постараться что бы уложить правильно. Но во всех случаях от механика требуется аккуратность и неторопливые действия. Данный случай предлагается разобрать на примере аккумуляторной дрели-шуруповерте WORTEX BD-2030.

Провода под выключателем должны располагаться в один ряд (Рис.1). Предварительно следует убедиться, что выходящий от статора жгут проводв (Рис.2) расправлен и под выключатель уходит в один ряд без нахлестов. Это важный момент, на который не всегда обращают внимание. Под выключателем провода вроде как расправлены и уложены правильно, но из-за нахлеста проводов в начале укладки отклоняет верхнюю часть выключателя, провоцируя притирание клавиши.

Далее укладываем выключатель в штатное ложе. Выключатель должен лечь свободно. Провода от выключателя должны поместиться в свободное пространство между крепежными отверстиями (Рис.3). Не забываем про светодиодную проводку. Она тоже должна быть уложена в штатный канал и не должна мешать положению выключателя (Рис.4). На Рис.5 провод от контроллера к коннектору.

При сборке корпуса половинки должны сойтись точно без приложения каких-либо усилий. Открыть в новой вкладке

ЛОГО  Рис. 1  Рис. 2  Рис. 3  Рис. 4  Рис. 5

|

|

Слабый удар (RH-2829F) Развернуть ▼

|

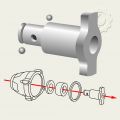

Жалоба клиента на слабый удар в новом перфораторе WORTEX RH-2829F может быть связана с ошибкой при сборке на заводе производителе. Обнаружены случаи когда в модель RH-2829F были поставлены качающиеся подшипники от модели RH-2427F (Рис.1_А) и (Рис.1_В).

При беглом взгляде они почти не отличаются и по посадочным размерам абсолютно взаимозаменяемы (Рис.1). Визуально же отличить их можно по верхней проточке. В модели RH-2829F она несколько больше (Рис.1_1) чем в модели RH-2427F (Рис.1_2).

Пример с верхней проточкой приведен для визуального отличия. Проблема же заключается в том, что у модели RH-2829F приводной поводок имеет больший угол наклона чем в модели RH-2427F (Рис.1_3) и (Рис.1_4). В результате ход ударного механизма у подшипника модели RH-2829F больше (Рис.2). А это напрямую влияет на энергию удара. Установив штатный подшипник мы решим проблему. Открыть в новой вкладке

|

|

Не достается бита (CWR 0118) Развернуть ▼

|

Не редки случаи, когда приходят в ремонт новые инструменты с жалобой от пользователей "не вынимается бита из гайковерта". Это, в частности, касается гайковертов модели WORTEX CWR0118 (Рис.1).

Наиболее вероятной причиной является недоукомплектованность фиксирующего механизма. Если смотреть схему к этому устройству, то этот механизм обозначен как шпиндель ударный CWR0118 (арт.YN-3310-13), позиция 11.

13-й позицией обозначен шарик, который обеспечивает фиксацию насадки. На схеме он нарисован один, возможно по этой причине и на заводе его иногда устанавливают один. Но их должно быть ДВА! (Рис.2). С одним шариком бита становится как бы на перекос и заклинивает. Добавив дополнительно еще один шарик, мы решим проблему.

Диаметр шарика 3,5 мм. Такой шарик можно подобрать от нерабочего подшипника или повзаимствовать от какого-нибудь инструмента. Мы ставили шарики от производителя MAKITA (арт.216001-0). Открыть в новой вкладке

|

|

Клапана, большой зазор и в чем опасность Развернуть ▼

|

Общая работа клапанного механизма на Рис.1_GIF. Нас интересует место взаимодействия клапана с рычагом механизма газораспределения (Рис.2).

Для наглядности на Рис.3 удалена возвратная пружина клапанной тарелки. На схеме рычаг (Рис.3_1), хвостовик клапана (Рис.3_2) и клапанная тарелка (Рис.3_3). Клапанная тарелка, через возвратную пружину, обеспечивает прижатие клапана к седлу в цилиндре, закрывая каналы впуска-выпуска. При работе хвостовик клапана опирается на рычаг, который и управляет клапаном. Между клапаном и рычагом должен быть температурный зазор, который составляет в большинстве случаев 0,15 - 0,2 мм.

При эксплуатации происходит износ узлов хвостовика клапана (Рис.4_1), клапанной тарелки (Рис.5_1) и контактного места на рычаге. Клапанная тарелка вырабатывается в месте контакта с клапаном (Рис.6). При больших износах этих узлов (Рис.7_1) появляется такой момент при котором хвостовик клапана уже не достает до рычага и рычаг начинает опираться о тарелку (Рис.7_2). Результат такого касания на Рис.8 где виден износ контактной площадки рычага. Синим овалом обозначена контактная площадка такой, какой она должна быть изначально (Рис.8_красная стрелка).

Что происходит в этом случае и чем это опасно? Рычаг опираясь на тарелку отжимает возвратную пружину и освобождает клапан. Клапан выпадает из зацепления тарелки и отправляется в "свободное путешествие" (Рис.9_GIF). Часто это заканчивается встречей с поршнем, повреждая его вплоть до пробивания насквозь.

Из выше сказанного вывод - игнорирование такого состояния клапанов может обернуться большими проблемами с двигателем. Открыть в новой вкладке

ЛОГО  Рис. 1  Рис. 2  Рис. 3  Рис. 4  Рис. 5  Рис. 6  Рис. 7  Рис. 8  Рис. 9_GIF

|

|

Проверка выключателя и контроллера MAKITA Развернуть ▼

|

Прибор 1R413 предназначен для проверки выключателей типа серии C3JW (арт. 650674-3, 650632-9, 650709-0, 650673-5, 650710-5, 650733-3, 650689-0) и серии TGR3 (арт. 650607-8, 650629-8, 650630-3).

Для проверки работоспособности выключателей Makita (Рис.1) нам понадобится прибор 1R413 (Рис.2), любезно предлагаемый компанией Makita и тестер для проверки сопротивлений. Прибор представляет устройство с тремя шлейфами под разные типы выключателей. На боковой части корпуса виден ряд латунных стержней, которые выполняют роль контактов для проверки тестером работоспособности выключателя. Нумерация контактов от 1 до 6.

К разъему прибора (Рис.3) подключаем выключатель в соответствующий разъем (Рис.4).

При отсутствии нажатия на кнопку выключателя между контактами прибора "3"и"4" (Рис.5) сопротивление должно быть близкое к бесконечности (R= ∞).

При легком нажатии на кнопку выключателя R = 20kOm. При дальнейшем нажатии сопротивление падает до нуля (R=0).

Между контактами "2"и"4" (Рис.6) сопротивление должно быть около 20kOm, не зависимо от нажатия кнопки выключателя. (R=20k).

Между контактами "1"и"4" (Рис.7) при нажатии на кнопку выключателя сопротивление должно быть равно нулю (R=0), при отсутствии нажатия - бесконечность (R= ∞).

Между контактами "5"и"4" (Рис.8) проверяется сопротивление без нажатия на кнопку выключателя.

Переключается только рычаг прямого и реверсивного вращения. В положении прямого вращения (Рис.9) сопротивление должно быть близким к бесконечности (R= ∞). В положении реверсивного вращения (Рис.10) сопротивление равно нулю (R=0).

Проверить полевой транзистор контроллера на предмет короткого замыкания можно обычным мультиметром. Для этого необходимо выставить мультиметр в режим проверки полупроводниковых диодов (Рис.11). Подсоединив щупы к контактам контроллера должны получить значение для УШМ 0,8v +-0.1v (Рис.12)и для дрели-шуруповерта 1,1v +-0,1v (Рис.13) Открыть в новой вкладке

ЛОГО  Рис. 1  Рис. 2  Рис. 3  Рис. 4  Рис. 5  Рис. 6  Рис. 7  Рис. 8  Рис. 9  Рис. 10  Рис. 11  Рис. 12  Рис. 13

|

|

Монтаж уплотнительного кольца на плунжер BULL Развернуть ▼

|

При монтаже уплотнительного кольца на плунжер может возникнуть затруднение, т.к. диаметр плунжера в пределах 23 мм, а внутренний диаметр кольца, которым оно должно сесть на плунжер, составляет чуть более 20 мм (Рис.1). Работа по монтажу имеет свою специфику с которой хотелось поделиться, используя опыт наших механиков.

Есть два способа монтажа. Первый способ заключается в том, что вначале надевается кольцо на плунжер и потом вставляется в цилиндр. Во втором способе кольцо опускается в цилиндр и уже потом впрессовывается плунжер. Оба способа имеют право на применение, но в обоих вариантах требуется аккуратность исполнения.

Первый способ. Кольцо начинаем монтировать с узкой стороны плунжера (Рис.2). Кольцо выполнено из материала очень похожего на какой-то аналог капролона и со схожими физическими свойствами. Он имеет некоторую эластичность. Со стороны, откуда мы собирается надевать кольцо, на плунжере имеется коническая проточка. Она нам поможет легкими ударами натянуть кольцо (Рис.3) Внутренняя часть кольца будет слегка сминаться, принимая форму плунжера (Рис.3_2и3). Это обеспечит плотную посадку для обеспечения герметичного соединения. Так же поступаем и со вторым кольцом. По этой посадке и будет скользить плунжер в качестве насосного элемента. Оратите внимание на то, какой стороной должно быть установлено кольцо. У кольца с одной стороны имеется маленький конический выступю Он должен быть направлен в сторону цилиндра, т.е. если по Рис.2, то выступ должен быть сверху.

Во втором способе вставляем вначале кольцо конусным выступом вниз (Рис.5_А). Следом вставляем плунжер и поталкиваем всю эту сборку до упора в цилиндре (Рис.5_В). Затем маленьким молоточком аккуратно осаживаем плунжер (Рис.6_А). Наша задача добиться прохождения плунжера через кольцо (Рис.6_В).

ВАЖНОЕ УТОЧНЕНИЕ! Перед сборкой обязательно использовать смазку. Есть рекомендация перед сборкой прогреть кольцо в кипящей воде для улучшения эластичности. Открыть в новой вкладке

ЛОГО  Рис. 1  Рис. 2  Рис. 3  Рис. 4  Рис. 5  Рис. 6

|

|

Демонтаж патрона Развернуть ▼

|

Нередко возникает ситуация когда необходимо демонтировать патрон (Рис.1) и сделать это порой бывает непросто. Цель статьи поделиться опытом нашего сервиса в этом вопросе.

Патрон с резьбовым соединением, как правило, дополнительно фиксируется винтом (Рис.2_А).

Винт имеет левую резьбу, т.е. откручивается в правую сторону, по часовой стрелке. Иногда винт может сидеть на фиксилующем составе. В этом случае рекомендуется его прогреть, например паяльником. От температуры фиксирующий состав теряет свои свойства и становится податливым. Открутив винт теперь необходимо открутить уже сам патрон. Патрон откручивается как обычно в левую сторону, т.е. против часовой стрелки. Мало вероятно, что он открутится легко от руки. Есть несколько способов его демонтировать.

Первый способ самый простой и доступный. Для этого необходимо зажать в патрон шестигранный ключ (Рис.3) и удерживая одной рукой сам инструмент, резко ударить по ключу в сторону откручивания (Рис.3_А). Эффективнее произвести удар ближе к патрону. Дело в том, что если мы будем наносить удар по краю ключа, то часть удара поглотится самим ключом (изгиб, отдача) и эффективность заметно снизится. Ближе к патрону весь удар придется на патрон и результат будет лучше.

Есть второй и более результативный метод. Для этого использует ударный гайковерт. Какой он будет пневмо или электро разницы не имеет (Рис.4). Важно чтобы он имел хороший ударный момент. Дополнительно надо подготовить оснастку для сопряжения гайковерта с патроном. Для этого можно взять любой подходящий болт. Спиливаем сбоку для образования граней (Рис.5_А). Надо сточить так, чтобы получилось три грани. Это надо для того, чтобы зажать в патрон. Должно получиться примерно так (Рис.5_В). Зажав болт в патрон, гайковертом без проблем откручиваем патрон (Рис.6_А).

Если разрушен редуктор и патрон свобюодно прокручивается, то придется рабирать редуктор и фиксировать уже за саму ось на которой сидит патрон. Тут иногда приходится и феном прогревать и WD-шкой пользоваться. Открыть в новой вкладке

ЛОГО  Рис. 1  Рис. 2  Рис. 3  Рис. 4  Рис. 5  Рис. 6

|

|

Разрушение кулачков ( динамометрический ключ TOPTUL AN* ) Развернуть ▼

|

Иногда приходится сталкиваться с таким повреждением, как разрушение, скол кулачков.

Конструкция ключа довольно проста. Эксцентриком (Рис.1_А) перемещаются подпружиненные кулачки, блокирующие посадочный квадрат под накидную головку. Кулачок, блокирующий ключ при закручивании (Рис.1_В), обозначен значком "+", блокирующий при откручивании (говорим о правой резьбе) значком "-" (Рис.1_С). Кулачки блокируют через зубчатую конструкцию посадочный квадрат ключа (Рис.1_D).

Если использовать ключ как силовой, откручивая болты-гайки, то будет повреждаться кулачок "-" Рис.1_С. Это явное нарушение условий эксплуатации. Динамометрический ключ предназначен ТОЛЬКО для контроля усилия затяжки крепления! Использовать его как силовой НЕЛЬЗЯ!

Другой момент скалывания кулачка. Это может произойти с любым кулачком, особенно при больших усилиях. Это неполное зацепление кулачка с зубчатым колесиком. Как это происходит? Переключение с прямого вращения на реверс осуществляется рычажком с эксцентриком (Рис.3). Если рычажок переключается правильно, до упора в крайние положения (Рис.4_1и2), то зацепление кулачка и зубчатой детали будет полным. Рис.4_А - при откручивании, Рис.5_А при закручивании. Если рычажок не довести до конца (Рис.6_А), то зацепление будет неполным и вся нагрузка придется на малую часть кулачка (Рис.6_В), и как результат его разрушение (Рис.7). На Рис.8 вид поврежденного кулачка.

Все выше перечисленные случаи не являются гарантийными, т.к. возникли по вине пользователя, который не соблюдал элементарные условия эксплуатации инструмента. Открыть в новой вкладке

ЛОГО  Рис. 1  Рис. 2  Рис. 3  Рис. 4  Рис. 5  Рис. 6  Рис. 7  Рис. 8

|

|

Срыв пламени, причины и устранение Развернуть ▼

|

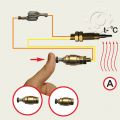

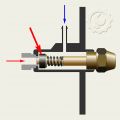

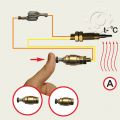

В дизельных теплогенераторах небольших мощностей для подачи топлива часто используется не топливный насос, под давлением подающий топливо, а воздушный, который за счет эжекции обеспечивает подачу топлива в камеру сгорания. Узел форсуночного узла такого типа представлен на Рис.1. Сбоку (Рис.1_А) от насоса поступает воздух. Давление, в зависимости от моделей, варьируется в пределах 0,3-0,8 bar. По центральному каналу форсунки (Рис.1_В) поступает топливо.

Теперь о том, как работает форсунка и за счет чего подается топливо? Воздушный поток проходит параллельно центральному каналу с топливом, как бы обтекая его (Рис.2_синие стрелки). При этом, на выходе, создается разреженное давление (Рис.2_В), которое и создает условия для "вытягивания" топлива из центрального канала (Рис.2_А). В результате на выходе из форсунки образуется факел из распыленного топлива (Рис.3_А), который поджигается электродом (Рис.3_В).

Весь этот процесс возможен только в том случае если обе области, область воздушного потока и область с топливом, герметично изолированы. Одной из причин срыва пламени может быть как раз негерметичность этих полостей. Герметичность, в таких конструкциях, создает резиновое уплотнение. Со временем резиновое уплотнение теряет свою упругость и физические характеристики и герметичность нарушается (Рис.4). Что происходит в этом случае?

Нагнетаемый воздух проходит не только вдоль топливного канала, но и частично попадает под уплотнение и дальше в топливный канал (Рис.5_А). На выходе из форсунки получаем "кашу" из топлива и порций воздуха (Рис.5_В). Пламя при этом горит не ровным пламенем, а как бы пыхает кратковременными вспышками и по итогу гаснет с белым "дымом". Но это не дым, а испаренная и не сгоревшая топливная смесь.

Избавиться от этого неприятного явления несложно. Достаточно обеспечить герметичность областей воздуха и топлива. Резиновое уплотнение необходимо заменить на новое. Иногда можно воспользоваться добавлением второй шайбы (Рис.6_А).

P.S. В некоторых случаях даже замена резинки на новую не помогала, т.к. не соответствовала заложенным техническим характеристикам. Например "укорчела" от времени, меньше по толщине как брак и пр. Здесь поможет вторая шайба. Но иногда были случаи некачественного литься корпуса самого форсуночного узла и место под посадку уплотнения было в раковинах и неровностях. В этом случае придется заменить весь корпус. Открыть в новой вкладке

ЛОГО  Рис. 1  Рис. 2  Рис. 3  Рис. 4  Рис. 5  Рис. 6

|

|

Диагностика термопары и термоуправляемого элемента клапана Развернуть ▼

|

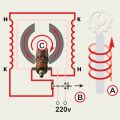

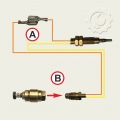

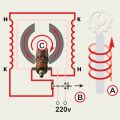

Есть простой способ проверки работоспособности термопары и термоуправляемого элемента клапана. Для этого нам понадобятся заведомо исправная термопара и исправный элемент клапана (Рис.1). Также неисправный термоуправляемый клапанный механизм (Рис.2). Он нам будет нужен только как корпусная деталь для нашего девайса.

Отрезаем резьбовую часть от клапанного механизма так, как показано на Рис.3. Отрезанную часть, клапанный элемент и втулку от клапанного механизма собираем и получаем универсальное приспособление для проверки клапанных элементов и термопар на работоспособность (Рис.4_А).

ПРОВЕРКА ТЕРМОПАРЫ: Тестовый (т.е. исправный) элемент клапана заворачиваем в наше приспособление и подсоединяем термопару (Рис.5_В), замкнув между собой клеммы проверяемой термопары (Рис.5_А). Подогреваем феном термопару (Рис.6_А) и вручную нажимаем на элемент клапана. Буквально через несколько секунд он должен "прилипнуть". После прекращения нагрева клапан должен удерживаться в прижатом состоянии около 5-7 сек. Если отскакивает раньше или не прилипает вовсе, значит термопара неисправна.

ПРОВЕРКА ЭЛЕМЕНТА ТЕРМОУПРАВЛЯЕМОГО КЛАПАНА: Здесь та же процедура, только термопару используем тестовую, заведомо исправную, а в приспособление заворачиваем проверяемый элемент. Открыть в новой вкладке

ЛОГО  Рис. 1  Рис. 2  Рис. 3  Рис. 4  Рис. 5  Рис. 6

|

|

Электротормоз (схема, принцип работы) Развернуть ▼

|

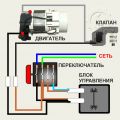

На некоторых коллекторных двигателях предусмотрен электротормоз. Такой способ выключения применяется преимущественно там, где в целях безопасности есть необходимость резко останавливать инструмент. Это касается таких устройств как электро культиваторы, дисковые, циркулярные, торцовочные, цепные электропилы и прочая потенциально опасная техника.

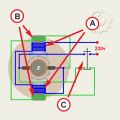

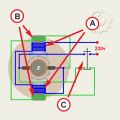

В электродвигателях где предусмотрена тормозная обмотка основными узлами является рабочая обмотка (Рис.1_А), тормозная обмотка (Рис.1_В) и выключатель с двумя парами контактов (Рис.1_С), одна пара контактов нормально замкнутая (НЗ), вторая нормально разомкнутая (НР). Принцип работы такой. Рабочая обмотка подключена обычным способом (Рис.2). Тормозная обмотка соединяется с ротором в кольцо (Рис.3). Тормозная обмотка чаще всего имеет направление витков обмотки обратное виткам рабочей обмотки.

В рабочем режиме магнитное поле ротора согласуется со статором (Рис.4_А). При включении устройства подается напряжение на двигатель парой контактов (Рис.4_В). Происходит вращение ротора. На схеме начало и конец обмоток обозначены буквами "Н" и "К". (Рис.4_А) условное направление магнитного поля. Как только мы выключим устройство, рабочая пара контактов выключателя размыкается, обесточивая инструмент и одновременно замыкается пара НЗ контактов (Рис.5_В). НЗ контакты замыкают тормозную обмотку на ротор. Ротор по инерции, продолжая вращаться, начинает работать как генератор. От вращающегося ротора наводится ЭДС на обмотки статора. Т.к. тормозная обмотка статора имеет обратную намотку создается обратное поле, тормозящее ротор. Вся энергия гасится на тормозной обмотке, переходя в тепло. Для снижения нагрузки на обмотку иногда используется дополнительный гасящий резистор.

Есть варианты исполнения электротормоза без тормозной обмотки. В этом случае всю нагрузку при торможении принимается на себя рабочая обмотка. Принцип тот же. (Рис.6_А) выключатель включен, двигатель работает. При выключении (Рис.7_А) статор обесточивается, а ротор, продолжая вращаться наводит ЭДС на статор. Но т.к. обмотки статора находятся в закороченном состоянии, то происходит интенсивное торможение. Энергии деваться некуда и она гасится в обмотке статора (Рис.7_В), вызывая нагрев и сильное искрение на щетках.

Как это работает видно на Рис.8_GIF и Рис.9_GIF. Рис.8_GIF включение, Рис.9_GIF торможение.

Учитывая эти факторы следует понимать, что работа с ОЧЕНЬ ЧАСТЫМ выключением может пагубно отразиться на работоспособности инструмента. Пример обгорания обмотки на Рис.10. Открыть в новой вкладке

ЛОГО  Рис. 1  Рис. 2  Рис. 3  Рис. 4  Рис. 5  Рис. 6  Рис. 7  Рис. 8_GIF  Рис. 9_GIF  Рис. 10

|

|

Заклинивание шатуна (ошибки при запуске) Развернуть ▼

|

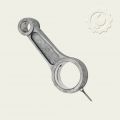

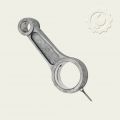

При первом запуске компрессора надо понимать, что масла в большинстве моделей в картере нет. Об этом сигнализирует стикер, наклеенный на кнопку прессостата (Рис.1). Нередко на это некоторые не обращают внимание и ориентируются на окошко уровня масла. Об этом подробнее.

Вначале о том, как происходит смазывание трущихся узлов. На нижней головке шатуна имеется своеобразная "черпалка" ввиде штырька. Конструктивно она может быть выполнена по разному. Иногда это отливки (Рис.1), иногда прикрученная пластинка (Рис.2), а иногда просто стальной штырек (Рис.3). Работает это так, как на Рис.4_GIF. При вращении коленвала черпалка шатуна ударяется в масло. От ударов масло разбрызгивается. Создается, так называемая масляная "баня", которая и создает смазку всех трущихся узлов. Коленвал при этом находится выше уровня масла и с ним не соприкасается. И тут нужно понимать, что уровень масла должен быть такой, какой оговорен инструкцией. Уровень отслеживается по меткам. Это либо щуп, либо окошко с отметкой для контроля уровня.

При большой разнообразности конструкций крышек картера (Рис.5) все они имеют схожее конструктивное решение по креплению смотрового окошка через резьбовой канал. Если смотреть на крышку картера изнутри (Рис.6), то можно заменить что этот канал имеет некоторую полость (показано красными стрелками) в которую попадает масло и там удерживается некоторое время. Это обусловлено коэффициентом поверхностного натяжения масла, что может ввести в заблуждение наблюдающего (Рис.7). Для проверки работоспособности устройства на заводе изготовителе заливается масло и после проверки сливается. Некоторое его количество остается в картере, это может быть где-то около 50 мл. Это скопившееся в окошке масло порой и вводит в заблуждение пользователя. О том, что масло слито и устройство нуждается в заправке информирует приклеенный стикер (Рис.8)

Иногда при продаже изделия продавец, ускоряя процесс продажи, не устанавливает колеса на компрессор. Если такой компрессор установить на ровную поверхность, то мы заметим большой уклон в сторону смотрового окошка (Рис.9) и уровень масла будет обманчивым (Рис.9_А).

Перед первым пуском необходимо соблюдать несложные правила. Установить колеса (Рис.10) или обеспечить нужный уровень, подложив под кронштейны колес какой-нибудь упор нужной высоты. Наклонить компрессор окошком вверх, с тем что бы слить остатки масла. Поставить обратно компрессор по уровню, убедиться по окошку в достаточном количестве масла (уровень должен находиться по верхней кромке красной метки). При недостаточном количестве долить.

И напоследок о диагностике.

Случай при котором устройство пришло в ремонт с прихваченным шатуном и масло в картере присутствует в полном объеме. Порой бывает такое, что пользователь понял в чем его ошибка и желая скрыть истинную причину неисправности, постфактум доливает масло. Как определить подлог. Если заклинивание шатуна произошло с маслом (заводской дефект), то в нем будет присутствовать алюминиевая пыль и прочие продукты от трения. Алюминиевую пыль легко обнаружить подсветив масло фонариком или на ярком свету (будут заметны блестки). Если масло чистое, можно с большой долей вероятности утверждать, что оно не работало и залито было позднее. Открыть в новой вкладке

ЛОГО  Рис. 1  Рис. 2  Рис. 3  Рис. 4_GIF  Рис. 5  Рис. 6  Рис. 7  Рис. 8  Рис. 9  Рис. 10

|

|

Редуктор, повреждение зубчатой пары 1 Развернуть ▼

|

Мотокосы и триммеры, поступающие в ремонт, часто имеют повреждения шестерен редуктора, шлицов приводного вала и шлицов чашки сцепления (Рис.1). В некоторых случаях имеет место плохое качество применяемого металла. Но так же следует отметить и такой факт как нарушение условий эксплуатации устройства. Одним из таких нарушений является работа с удлиненными концами режущей лески.

При работе длинными концами лески (Рис.2) нагрузка на редуктор существенно возрастает, что приводит к повреждению связанных узлов. Противодействие вращению передается через леску к шестерням редуктора, на шлицевое соединение редуктора с приводным валом и далее к шлицам чашки сцепления. Для предотвращения нештатного удлинения лески на защитном кожухе имеется обрезающий нож (Рис.3), который отсекает лишнюю леску.

Нередки случаи, когда пользователь игнорирует эти правила и использует устройство либо с неправильно установленным кожухом, отодвинув его от редуктора с тем, что бы увеличить площадь захвата травы, либо без обрезающего ножа (Рис.4_1), либо вовсе не устанавливая кожух.

Иногда происходят ситуации при которых клиент начинает лукавить и убеждать работников сервисного центра, что кожух снят исключительно для удобства транспортировки, а нож отломался буквально перед сдачей косы в ремонт. Такое лукавство легко определяется при внимательном рассмотрении изделия. На Рис.4_2 на торцах обломанного фартука видны следы засохшей травы. Это говорит о том что косили уже без ножа. Также можно определить работу без кожуха (Рис.5) где отсутствуют следы крепления и вся труба вала в прилипшей траве (Рис.5_1). Аналогичная картина и с креплением защитного кожуха (Рис.6_1) где засохшая трава перекрываем место соединения с кожухом.

Если при этих нарушениях требуется замена редуктора, приводного вала или чашки сцепления по причине повреждения шлицевых соединений, то это однозначно не гарантийный случай. Открыть в новой вкладке

ЛОГО  Рис. 1  Рис. 2  Рис. 3  Рис. 4  Рис. 5  Рис. 6

|

|

Редуктор, повреждение зубчатой пары 2 Развернуть ▼

|

Эта статься дополнение к предыдущей "Редуктор, повреждение зубчатой пары 1". Продолжить тему побудило то, что иногда не всем понятно почему длина лески существенно влияет на износ редуктора и в случаях с электротриммером, жизнеспособность электродвигателя и установка отсекающего ножа не обязательна.

Начнем с простого: 7-й класс, Физика, Кинематика, Рычаг.

Рычаг находится в равновесии, если произведение силы на плечо по обе стороны опоры будет одинаково.

F -сила, l -длина плеча рычага. F1*l1 = F2*l2. На Рис.1 пример, где на одном плече рычага

груз 10кг, на другом груз 1кг (Рис.1_А). Рычаг находится в равновесии, т.к. груз 1кг находится дальше от точки опоры, относительно груза в 10кг, в десять раз. А груз в 5кг - в пять раз (Рис.1_В). Т.е. условие, выше приведенного уравнения, соблюдаются.

Теперь посмотрим на Рис.2. На правой стороне рычага поместим груз одинакового веса, но на разной длине. Что бы уравновесить рычаг, на левой стороне, в первом случае (Рис.2_А), нам понадобится груз 10кг. А во втором (Рис.2_В) уже 50кг. Теперь представим, что длинное плечо рычага это леска, а на противовесе судьба редуктора и электродвигателя. Трава оказывает одинаковую нагрузку хоть на длинный конец лески, хоть на короткий. Но вот нагрузка меняется и меняется не в лучшую сторону для зубчатой пары редуктора (Рис.3. Электродвигатель так же испытывает значительные перегрузки и тут "умрет" кто-то кто более слабый - или редуктор (Рис.4), или двигатель. Длину лески ограничивает именно отсекающий нож.

Подведем итог. Отсутствие отсекающего ножа дает весомое основание отказать пользователю в гарантийном обслуживании. Открыть в новой вкладке

ЛОГО  Рис. 1  Рис. 2  Рис. 3  Рис. 4

|

|

Трос газа, взаимозаменяемость Развернуть ▼

|

Речь пойдет об узле крепления троса газа к кронштейну (Рис.1). Изначально конструкция крепления троса газа к кронштейну имела резьбовое соединение и фиксировалось двумя гайками (Рис.2_А). Сейчас производитель предложил альтернативную версию троса в пластиковом исполнении (Рис.2_В). Оба варианта взаимозаменяемы.

Заменить трос газа с резьбовым креплением на пластиковую версию несложно. Вначале демонтируем трос с резьбой открутив гайки ключом на 13мм (Рис.3_А) и вынимаем из кронштейна (Рис.3_В). Освобождаем Z-образный наконечник от тяги газа на двигателе. Берем трос с пластиковым креплением и подсоединяем Z-образный наконечник к рычагу газа двигателя. Затем, повернув на 90 градусов пластиковое крепление троса так, что бы "уши" крепления совпали с прорезью кронштейна (Рис.4_А), встпвляем трос в кронштейн (Рис.4_В). Довернув обратно на 90 градусов крепление, трос надежно фиксируется в кронштейне. Открыть в новой вкладке

ЛОГО  Рис. 1  Рис. 2  Рис. 3  Рис. 4

|

|

Индикатор срабатывания момента затяжки (разрушение) Развернуть ▼

|

Динамометрический ключ как измерительный инструмент момента затяжки резьбовых соединений (Рис.1). Этот инструмент только так и следует рассматривать. Ни для каких срывов болтов и откручивания "укорчевшего" крепежа он не предназначен. Более того, такие операции зачастую могут привести к поломке инструмента. Один из таких случаев в этой статье.

Устройство такого ключа представлено на Рис.2. Из рисунка понятно как работает механизм срабатывания сигнала при достижении нужного крутящего момента. Вращающаяся по резьбе рукоятка, опирающаяся на цилиндр. Далее идет опорный подшипник, обеспечивающий плавное вращение рукоятки. Следом идут два калиброванных цилиндрика, которые опираются на пружину. После пружины расположен шарнирный механизм. Он и является индикатором предустановленного крутящего момента.

По достижении предустановленного значения (данные видны в окошке на ручке) раздается щелчок. Это сработал шарнирный механизм, говорящий о том, что значение достигнуто. Вращая рукоятку, мы сжимаем пружину, усиливая нагрузку на шарнирный механизм. Этим мы задаем нужное значение крутящего момента, которе хотим проверить.

Теперь о срабатывании механизма. На Рис.3 в верхней части, начальное состояние механизма. Часть (В), под действием пружины, через шарнирное соединение (синяя стрелка), прижимается к части (А). Часть (А) это часть ключа относящаяся к трещоточному механизму. Закручивая гайку, создается боковое усилие (красная стрелка). Обе части механизма начинают перемещаться между собой, показанный на схеме синей стрелкой, преодолевая специальный выступ. В какой-то момент проискодит соскакивание части (А) с этого выступа и механизм как бы "переламывается" (Рис.3_нижняя часть рисунка). При этом раздается щелчок (Рис.3_С), что говорит о том, что предустановленное значение достигнуто.

Если проигнорировать этот момент срабатывания индикатора, или намеренно, или не услышав и продолжить прилагать усилие на рычаг ключа, то этот механизм может быть поврежден. Особенно это касается ключей с большими моментами затяжек, т.к. рычаг этих ключей довольно внушительный. Длина рычага таких ключей порой бывает больше метра. Усилия одного человека вполне достаточно, чтобы сломать такой механизм.

Как правило ломается та часть, которая расположена со стороны трещотки (Рис.4_А). Красной линией показано наиболее вероятное место разрушения рычага. В низней части рисунка 4 показан момент после срабатывания механизма, т.е. после щелчка (Рис.4_В). При этом остается зазор между трубой ключа и рычагом механизма индикации (Рис.4_С). Иными словами есть куда "душить" ключ дальше и как результат... "легким" движением руки ключ превращается в неисправный инструмент (Рис.5).

Очень часто, при такой поломке, можно наблюдать дополнительные признаки превышения нагрузок. Это изгиб трубы самого ключа. На Рис.6 показано место, в котором обычно происходит такой изгиб (красная точка на нижней части рисунка). Проверить это можно, приложив уголок к этому месту. В этом месте обычно находится резиновая заглушка под наклейкой. Перед измерением надо аккуратно снять наклейку и вытащить заглушку, т.к. она будет мешать замеру. Затем приложив уголок (Рис.6_верхняя часть рисунка), попеременно нажимая по краям уголка (красные стрелки) мы сможем обнаружить "перекатывание" как на весах. Место, вокруг которого происходит перекатывание и будет местом изгиба трубы ключа.

Данный случай относится к негарантийным и расценивается как превышение допустимой нагрузки на инструмент.

Открыть в новой вкладке

ЛОГО  Рис. 1  Рис. 2  Рис. 3  Рис. 4  Рис. 5  Рис. 6

|

|

Биение, сильная вибрация (мотокоса) Развернуть ▼

|

Часто встречается жалоба клиента на сильную вибрацию мотокосы. Здесь может быть несколько причин. В этой статье предлагаю рассмотреть одну из них.

На рисунке (Рис.1) показано устройство механизма сцепления. Где Рис.1_А приводной барабан, внутри которого вращается муфта сцепления. Муфта сцепления состоит из колодок, иногда с фрикционными накладками (Рис.1_В), которые вращаются относительно оси (Рис.1_С) и пружины, стягивающей эти колодки (Ричс.1_D). При достижении определенных оборотов колодки, под воздействием инерционных сил, расходятся в стороны и прижимаются к стенкам приводного барабана (Рис.1_Е). Через приводной вал происходит вращение косильной головки.

На Рис.2_А двигатель мотокосы, к коленвалу которого через маховик, прикреплена муфта сцепления (Рис.2_В). Далее идет приводная труба с барабаном (Рис.2_С), в который вставлен приводной вал (Рис.2_D), корпус барабана сцепления (Рис.2_Е) и самой трубы (Рис._F). Барабан и вал вставлены в трубу и являются единым механизмом приводной трубы (Рис.3).

Для правильной работы всех этих узлов необходима идеальная соосность двух узлов, оси коленвала с муфтой сцепления (Рис.4_А) и приводного вала в сборе (Рис.4_В).

Если этой соосности нет, например по причине некачественного изготовления корпуса барабана сцепления или посадочных отверстий к нему, происходит следующее. При достижении высоких оборотов двигателя колодки, преодолевая сопротивление пружины, начинают расходиться, прижимаясь к стенкам барабана. При смещенных осях вала и муфты одна колодка уже коснется стенки барабана (Рис.5_А), а вторая еще будет находиться в неконтактном состоянии (Рис.5_В). При далнейшем увеличении оборотов двигателя вторая колодка так же дойдет до стенки барабана и муфта сцепления войдет в плотное сопряжение с барабаном.В результате приводной вал будет пытаться вращаться по своей оси (Рис.5_1, красная точка), а коленвал с муфтой сцепления по своей (Рис.5_2, зеленая точка).

Вот тут и возникнет вибрация. Чем больше обороты и больше несоосность, тем выше вибрация. Иногда такая вибрация становится причиной разрушения маховика, корпуса маховика и даже картера двигателя.

Такая неисправность в большинстве случаев считается гарантийной. Открыть в новой вкладке

ЛОГО  Рис. 1  Рис. 2  Рис. 3  Рис. 4  Рис. 5

|

|

Диагностика AVR Развернуть ▼

|

Для регулировки выходного напряжения в генераторе используется регулятор напряжения (Рис. 1), который соединяется с силовой обмоткой, обмоткой возбуждения и обмоткой ротора через контактные кольца и щетки. Контролируемое напряжение силовой обмотки измеряется и сравнивается с базовым напряжением, которое устанавливается регулировочным винтом (Рис.2_красная стрелка). Если контролируемое напряжение ниже базового (низкое напряжение в розетке), регулятор автоматически увеличивает ток в роторе. Если контролируемое напряжение выше рекомендуемого (высокое напряжение в розетке), регулятор уменьшает силу тока в роторе, и выходное напряжение уменьшается. Постоянный контроль над силой тока в роторе позволяет поддерживать стабильное выходное напряжение.

Корректировка регулятора напряжения:

ВНИМАНИЕ: Корректировка должна производиться при включении электростанции и со снятой крышкой генератора. Избегайте контакта с горячей выхлопной трубой и электрическими проводами. Перед тем как корректировать регулятор напряжения, убедитесь, что частота вращения двигателя в норме.

1. Запустите двигатель и дайте ему прогреться в течение нескольких минут.

2. Используйте точный вольтметр для измерения напряжения в розетке.

3. Отрегулируйте напряжение регулировочным винтом, как показано на рисунке 1, используя отвертку.

Диагностика и поиск неисправностей AVR:

Запустить двигатель и проверить частоту вращения, при необходимости отрегулировать.

Предварительная проверка - замерить выходное напряжение непосредственно в розетке, используя вольтметр.

ВНИМАНИЕ: Нулевое напряжение свидетельствует о разрыве цепи или о полной потере остаточного магнетизма ротора. (Восстановление остаточного магнетизма в статье https://remont.tools.by/diagnostics/view/1682690091).

При неправильных показателях проводим дальнейшую диагностику, используя метод исключения.

1. Подаем постоянный ток в обмотку ротора. Для этого необходимо подсоединить аккумулятор

12В непосредственно к плюсовому и минусовому проводам щеток на коллекторе ротора. Для этого надо снять заднюю крышку (Рис.3_В) и подключиться к щеткам ротора (Рис.4_С)

2. Измеряем выходное напряжение обмотки возбуждения (должно быть 200-250В)

3. Измеряем напряжение основной обмотки (примерно 110-130В)

Если при тестировании, мы получили значения напряжения указанные выше, то неисправность связана с неработающим AVR.

К такому выводу мы пришли, исключив заведомо исправные узлы. Данные тесты подтвердили, что обмотка возбуждения и силовая обмотка исправны. Наличие выходного напряжения в розетке подтверждает исправность щеток, контактных колец и ротора. Следовательно, неисправен регулятор напряжения.

Регулятор меняется целиком и ремонту не подлежит. Открыть в новой вкладке

ЛОГО  Рис. 1  Рис. 2  Рис. 3  Рис. 4

|

|

Гайковерт пневматический (принцип работы) Развернуть ▼

|

Для надежной работы пневмоинструмента необходимо соблюдать некоторые правила. После компрессора (Рис.1-1) должен стоять влагоотделитель (Рис.1-2) или более простой (Рис.1-2а). Далее между влагоотделителем и гайковертом должен стоять лубрикатор (Рис.1-3).

Пневматический гайковерт (Рис.2) и его внутреннее устройство (Рис.3). Воздух под давлением раскручивает ротор через лопатки, который передает вращение на дальнейшие узлы. Ударный механизм гайковерта (Рис.4) состоит из 6-ти основных узлов, рамка, 2 молотка, 2 штифта и упорный вал. Молотки имеют особую конструкцию (Рис.5). Относительно одного штифта (Рис.5-А) молоток смещаться в сторону не может, а относительно второго (Рис.5-В) может перемещаться в некоторых пределах (указано стрелками).

Принцип действия следующий (Рис.6). Вращение от ротора передается на рамку. В рамку вставлены штифты которые, в свою очередь, вращают молотки. Молотки имеют выступы и на валу также имеются соответствующие выступы. Войдя в зацепление друг с другом (Рис.6-А) вращение передается дальше на вал (Рис.6-В). Если гайка/болт не поддаются вращению (Рис.7), то вал останавливается, а молоток соскакивает с выступа вала (Рис.7-А) и продолжает дальнейшее вращение (Рис.7-В) Следующий выступ, ударяясь о выступ вала, возвращает молоток в исходное положение. При дальнейшем вращении выступ молотка встречается с выступом вала и происходит удар (Рис.7-С). Если болт/гайка не поддались откручиванию цикл повторяется с позиции (Рис.7-А). Реверсивное вращение обеспечивается перенаправлением воздуха переключающим золотником.

Наглядно работу ударного механизма можно понять по Рис.8_GIF. Открыть в новой вкладке

ЛОГО  Рис. 1  Рис. 2  Рис. 3  Рис. 4  Рис. 5  Рис. 6  Рис. 7

|

|

Поршень. Какой стороной устанавливать? Развернуть ▼

|

Иногда возникает вопрос, какой стороной установить поршень? Где у него передняя, а где задняя части? Попробуем разобраться.

Как правило, осевое положение пальца поршня несколько смещено в одну из сторон относительно оси самого поршня. На слабонагруженной технике встречаются поршни с пальцами, расположенными на одной оси с осью поршня. В этом случае нет разницы какой стороной устанавливать поршень. Для поршней со смещенным пальцем разница есть и о ней поговорим подробнее.

На (Рис.1_А) ось вращения коленвала, (Рис.1_В) ось вращения шатуна относительно коленвала. Во время работы двигателя (красной стрелкой показано направление вращения коленвала) шатун постоянно находится под некоторым углом к оси цилиндра, причем этот угол постоянно изменяется. Поэтому сила, приложенная к поршневому пальцу, раскладывается на две. Эти силы назовем Fшатуна (Fш) и Fпоршня (Fп) (Рис.2). В результате действия этих сил возникает третья сила, воздействующая на поршень и направленная перпендикулярно оси цилиндра. Назовем ее Fрезультирующая (Fрез.). Чем больше силы Fш и Fп, тем больше будет сила Fрез.

В ВМТ и НМТ вектора Fш и Fп складываются и Fрез. в этом случае будет равна нулю (Рис.3).

После прохождения ВМТ происходит вспышка топливной смеси и поршень перекладывается, т.к. меняется направление силы вектора шатуна (Fш) (Рис._4_А). И в этом цикле сила эта намного больше той силы, что была при сжатии. Если верить справочникам, то боковая сила, прижимающая поршень к стенке цилиндра приблизительно равна 10% — 12% процентов, от силы, действующей в направлении оси цилиндра. У автомобиля это около нескольких сотен килограмм. Из-за скоротечности процесса такое перекладывание поршня можно сравнить с ударом.

Для уменьшения силы удара, при перекладке поршня, ось поршневого пальца (вернее ось отверстия в бобышках поршня под поршневой палец) смещена в сторону основной упорной поверхности, т.е. вперед по направлению движения газов (Рис._5). Дополнительно на днище поршня ставится отметка (Рис.6_А).

По итогу нужно запомнить следующее. Метка на поршне всегда стоит со стороны где палец ближе к стенке поршня (Рис.7_А) и направлена должна быть против хода вращения коленвала (Рис.7_В).

Возникли вопросы, пришлось дополнить статью и разложить более подробно.

На Рис.8 поршни с центральным расположением пальца (слева) и со смещенным (справа).

Вертикальная сила (Рис.8_1), действующая на поршень, раскладывается на две разнонаправленные (Рис.8_2) и (Рис.8_3). Это происходит потому, что вектор шатуна (Рис.8_2) смещен относительно вертикали и направлен на точку опоры шатуна и шейки коленвала. Эти силы прижимают поршень к одной из сторон цилиндра (Рис.8_4). В данном примере вращение коленвала против часовой стрелки.

По мере вращения коленвала шатун принимает противоположные углонаправленные положения, заставляя поршень перекладываться с одной стороны на другую. При скоротечности процесса такие перекладывания сродни ударам. Все эти силы и при цикле сжатия, и при цикле вспышки. Но вертикальная сила, действующая на поршень при вспышке, гораздо больше этой же силы при цикле сжатия. По-этому и сила прижатия к стенке цилиндра при вспышке будет больше. Такое явление негативно сказывается на износостойкости и общей работе двигателя. Чтобы уменьшить такие нагрузки палец смещается относительно оси поршня. Такое смещение обычно с пределах 1-2,5 мм. Теперь о том что происходит.

Если палец расположен по центру и совпадает с осью поршня, то вертикальная сила действующая на поршень будет поровну распределена как на переднюю часть дна поршня (Рис.9_1), так и на заднюю (Рис.9_2). При смещении пальца вертикальная сила будет распределена на дно поршня не равномерно. Это можно с некоторой натяжкой сравнить с коромыслом, где точка переваливания будет на оси поршневого пальца. И чтобы при вспышке топлива уменьшить силу прижатия поршня к стенке цилиндра смещают ось пальца относительно оси поршня против хода вращения коленвала и по ходу отработанных газов.

Получается что на переднюю часть дна поршня приходится меньшая сила (Рис.9_5) чем на заднюю (Рис.9_4) и сила прижатия при этом соответственно уменьшится (Рис.9_6) против варианта с центральным расположением пальца (Рис.9_3). Это происходит потому, что бОльшая сила (Рис.9_4), частично преодолевая меньшую силу (Рис.9_5) пытается удержать поршень в вертикальном положении и значительно снимает нагрузку давления на стенку цилиндра (Рис.9_6) Открыть в новой вкладке

ЛОГО  Рис. 1  Рис. 2  Рис. 3  Рис. 4  Рис. 5  Рис. 6  Рис. 7  Рис. 8  Рис. 9

|

|

Редуктор. Повреждение зубчатой передачи Развернуть ▼

|

При повреждениях передаточных узлов в редукторе в первую очередь следует обратить внимание на прицепное устройство (Рис.1). А именно на отверстия под палец для крепления навесного оборудования (Рис.2). Отверстие должно быть ровным без эллипса и наклепов (Рис.3).

Если имеются повреждения, такие или похожие как на Рис.3, то это может свидетельствовать только о том, что клиент использовал культиватор как средство для перемещения прицепа. Пример на Рис.4. Такое использование культиватора недопустимо. Об этом прямо сказано в прилагаемой к изделию инструкции на первой странице.

Выдержка из инструкции: "Культиватор – это компактное, многофункциональное устройство для обработки и культивации земли в садах и на приусадебных участках и других целей, при наличии дополнительного оборудования. В устройстве отсутствует вал отбора мощности (ВОМ), т.е.

культиватором не предусмотрена буксировка прицепов, грузов и работа с орудиями с приводом от ВОМ. Производитель не несет ответственности за использование культиватора не по назначению".

Проблема с прицепами заключается в следующем. Прицеп имеет значительную собственную массу и при транспортировке появляются переменные ударные нагрузки на редуктор. Это движение под горку и на горку, по ухабам, ямам и пр. неровностям дороги. Эллипс и наклеп на прицепном устройстве могут только свидетельствовать о том, в каких условиях эксплуатировался культиватор.

Эти случаи не являются гарантийными и относятся к эксплуатации изделия с нарушением условий инструкции. Открыть в новой вкладке

ЛОГО  Рис. 1  Рис. 2  Рис. 3  Рис. 4

|

|

Демонтаж насосного механизма (краскораспылитель WORTEX) Развернуть ▼

|

Порой очень сложно достать насосный механизм краскопульта из-за подсохшей краски или лака. Есть простой способ как с этим справиться. В комплекте краскораспылителя имеется дополнительная насадка (Рис.1). Раскручиваем, нам понадобится распылитель деталь "А" на Рис.1. Затем откручиваем рассеиватель от краскопульта (Рис.2) и вместо него вкручиваем распылитель "А", ранее снятый с дополнительной насадки. За этот распылитель вытаскиваем весь насос в сборе (Рис.3). Открыть в новой вкладке

ЛОГО  Рис. 1  Рис. 2  Рис. 3

|

|

BULL _ Схемы (WS-1202-1207, 1211-1214, 1216-1219, 1501) Развернуть ▼

|

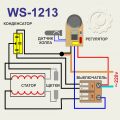

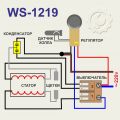

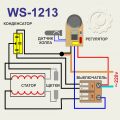

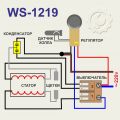

В моделях УШМ BULL WS-1202 и WS-1203 при выходе из строя одного из узлов - выключателя либо регулятора оборотов необходимо менять оба узла одновременно. Такое решение принято на основании практики ремонтов. Были случаи когда менялась заведомо неисправная деталь, а после установки выяснялось что не работает и другой узел. После замены другого узла выяснялось, что неисправна уже и первая замененная деталь. Приходилось снова менять оба узла. В остальных моделях меняется только один элемент, вышедший из строя.

Ниже приведены электрические схемы угловых шлифмашин BULL. На Рис.1 обозначения на выключателях. На выключателях моделей WS-1202 и WS-1203 имеется обозначение только клеммы "2" (Рис.1_А). Номера (1), (2), (3), (4) будут использованы в схемах для этих моделей.

На выключателях модели WS-1204 клеммы обозначены попарно - пара (1) и пара (2) (Рис.1_В). Входные клеммы обозначены аналогично 1 и 2, но с добавленной стрелкой.

ВАЖНО!!! Провод от регулятора оборотов, который подсоединяется на прямую к сетевому проводу, должен быть подключен строго по схеме, т.е. напротив клемы "2" выключателя. На рисунках 2,3,4 это красный провод. В случаях с внешним конденсатором (Рис.2 и Рис.4) один из красных проводов. На рисунках 5 и 7 - черный провод. Открыть в новой вкладке

ЛОГО  Рис. 1  WS-1202_1  WS-1202_2  WS-1203  WS-1204  WS-1205  WS-1206  WS-1207  WS-1211  WS-1212  WS-1213  WS-1214  WS-1216  WS-1217  WS-1218  WS-1219  WS-1501

|

|

Выпадает аккумулятор Развернуть ▼

|

Такое явление как выпадение аккумулятора замечено в некоторых моделях шуруповертов WORTEX, в частности это касается модели BD-2030 Dli (Рис.1). Хотя такое возможно и в других аналогичных моделях.

Механизм фиксации аккумулятора на Рис.2. В аккумуляторе есть подпружиненная защелка (Рис.2_А), в корпусе самого шуруповерта имеется ответное углубление (Рис.2_В). Вставляя аккумулятор в корпус (Рис3_А), защелка аккумулятора под действием пружины должна фиксироваться в корпусе шуруповерта (Рис. 3_В). Вставив аккумулятор в корпус до упора слышен щелчок - аккумулятор надежно зафиксирован.

Но иногда этого не происходит, т.е. вставив аккумулятор до упора нет характерного щелчка и аккумулятор выпадает обратно. Это связано с тем, что фиксатор не вошел в зацепление с ответной частью (Рис.4_А). Причина такой неисправности кроется в некачественном литье самого корпуса шуруповерта. На Рис.5 хорошо видно, что если провести линию по месту зацепления в корпусе дрели (Рис.5_А), то заметим выступающую часть (Рис.5_В). Она-то и мешает войти в зацепление фиксатору аккумулятора.

Можно решить данную проблему весьма простым способом. Аккуратно ножом срезать выступающую часть, добывшись ровной площадки (Рис.6_В). Операция несложная и малозатратная. Требуется только аккуратных рук механика. Открыть в новой вкладке

ЛОГО  Рис. 1  Рис. 2  Рис. 3  Рис. 4  Рис. 5  Рис. 6

|

|

|

|

Вход | Регистрация

Вход | Регистрация